第六番 壺阪山 南法華寺(壺阪寺)TUBOSAKADERA

南法華寺の歴史

大宝三年(703年)元興寺の僧、弁基上人がこの山で修業していたところ、愛用の水晶も壺を坂の上の庵に納め感得した観音様のお姿を摸刻してまつったのが始まりだということです。

平安時代には清少納言が「寺は壺阪。笠置。法輪。」と枕草子に書いたほどの名刹で壺阪寺と呼ばれ親しまれてきました。

その後、数度の火災によって焼失しては再興を繰り返したが、南北朝や戦国時代の動乱に巻き込まれ、当時庇護を受けていた越智氏の滅亡と共に壺阪寺も衰退していきました。

豊臣秀吉の弟である秀長の家臣だった本田利久が高取城主となり、本田氏と藩主植村氏の庇護を受け復興していきました。1827年に現在の伽藍が再建されました。

1960年代、インドのハンセン病患者救済事業への支援協力したことから様々な国際交流を展開し、壺阪寺の境内にはまるでインドの寺院のような多くの石彫があります。

平安時代には清少納言が「寺は壺阪。笠置。法輪。」と枕草子に書いたほどの名刹で壺阪寺と呼ばれ親しまれてきました。

その後、数度の火災によって焼失しては再興を繰り返したが、南北朝や戦国時代の動乱に巻き込まれ、当時庇護を受けていた越智氏の滅亡と共に壺阪寺も衰退していきました。

豊臣秀吉の弟である秀長の家臣だった本田利久が高取城主となり、本田氏と藩主植村氏の庇護を受け復興していきました。1827年に現在の伽藍が再建されました。

1960年代、インドのハンセン病患者救済事業への支援協力したことから様々な国際交流を展開し、壺阪寺の境内にはまるでインドの寺院のような多くの石彫があります。

南法華寺のみどころ

壺阪寺には大観音石像、大涅槃石像、大釈迦如来石像と天竺渡来の石像が立ち並びます。

2022年から始まった、南法華寺、岡寺、長谷寺の3カ所で行われる大和路三大観音「あぢさゐ回廊」の時期には、石像が色とりどりの紫陽花の花に囲まれて美しい景色を見ることができます。

御本尊である十一面千手観音菩薩は眼病に霊験あらたかな観音様で、全国から眼病回復祈願の参拝者が訪れます。

本堂内は撮影可能で、御本尊の十一面千手観音菩薩像も撮影することができます。

2022年から始まった、南法華寺、岡寺、長谷寺の3カ所で行われる大和路三大観音「あぢさゐ回廊」の時期には、石像が色とりどりの紫陽花の花に囲まれて美しい景色を見ることができます。

御本尊である十一面千手観音菩薩は眼病に霊験あらたかな観音様で、全国から眼病回復祈願の参拝者が訪れます。

本堂内は撮影可能で、御本尊の十一面千手観音菩薩像も撮影することができます。

南法華寺の写真

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2018.8.17 参拝

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2024.6.1参拝

2025.4.7参拝

2025.5.31 参拝

.jpg)

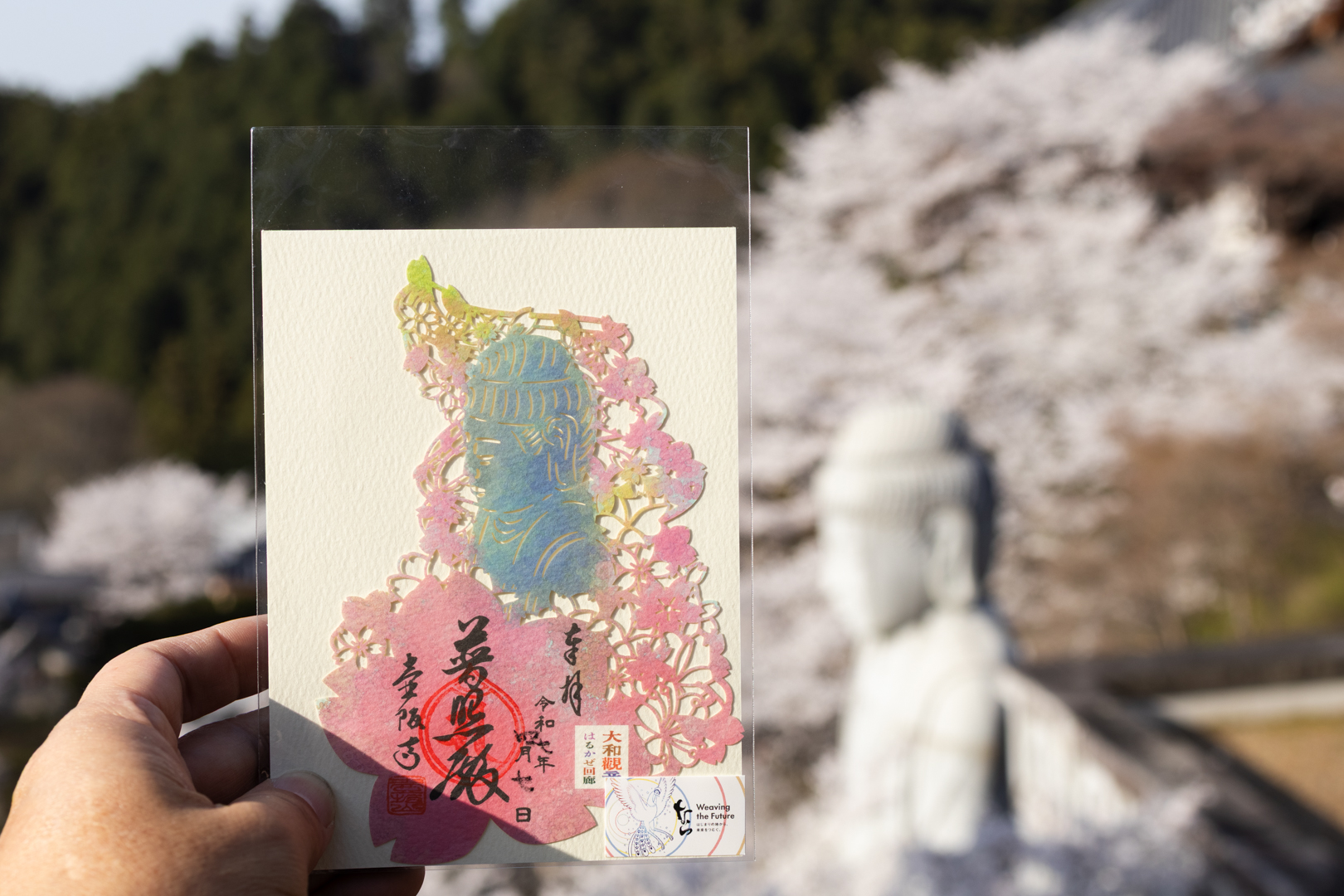

御朱印:普照殿

2025.4.7 大和観音 はるかぜ回廊 限定切り絵御朱印

2025.5.31 大和観音あじさゐ回廊 限定切り絵御朱印

南法華寺データ

- ご詠歌

岩をたて 水をたたえて 壷阪の 庭のいさごも 浄土なるらん - 山号:壺阪山

- 宗派:真言宗

- 開基:弁基上人

- 御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩

- 創建:大宝3年(703年)

- 住所:〒635-0102 奈良県高市郡高取町壷阪3番地

- 入山料:大人800円 小人200円 2025年現在

- ホームページ:https://www.tsubosaka1300.or.jp/

shop info.店舗情報

女性専用占いサロン 宇宙のかけら

お客様の背中を後押しできるメッセージを…

対面鑑定を再開いたしました。

〒599-8232

大阪府堺市中区新家町777-1

TEL.072-206-4969

→アクセス

今日の占いは↓

毎日メッセージをアップしています。

心に安らぎを…