比叡山 延暦寺ENRYAKUZI

延暦寺の歴史

延暦寺は延暦4年(785年)最澄により比叡山の山中に草庵が建てられたことから始まります。

延暦7年(788年)に一乗止観院(後の根本中堂)を創建し、薬師如来像を彫り奉納しました。

その後、桓武天皇の援助を受け唐に渡り天台教学を学び、日本天台宗の基礎を作られました。

弘仁13年(822年)最澄が遷化され、一乗止観院は「延暦寺」の寺額を勅賜され比叡山延暦寺と呼ばれるようになりました。

その後、延暦寺は発展していき、様々な宗派の開祖たちが比叡山に学びに来たことから「日本仏教の母山」と呼ばれるようになりました。

元亀2年(1571年)、織田信長の焼き討ちにより伽藍のほぼ全てを焼失し、僧侶、学僧、上人、児童を悉く斬首、その数数千人に及んだと云われています。

その後、豊臣秀吉や徳川家康の支援により再建しました。

平成6年(1994年)にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

高野山の弘法大師と最澄の間で経典の貸し借りを元に1200年の間、仲たがいし交流がありませんでしたが、平成21年(2009年)、比叡山延暦寺の半田孝淳座主が高野山金剛峯寺に公式訪問し「弘法大師降誕会」に参列し、1200年ぶりの天台宗と真言宗の和解と話題になりました。

延暦7年(788年)に一乗止観院(後の根本中堂)を創建し、薬師如来像を彫り奉納しました。

その後、桓武天皇の援助を受け唐に渡り天台教学を学び、日本天台宗の基礎を作られました。

弘仁13年(822年)最澄が遷化され、一乗止観院は「延暦寺」の寺額を勅賜され比叡山延暦寺と呼ばれるようになりました。

その後、延暦寺は発展していき、様々な宗派の開祖たちが比叡山に学びに来たことから「日本仏教の母山」と呼ばれるようになりました。

元亀2年(1571年)、織田信長の焼き討ちにより伽藍のほぼ全てを焼失し、僧侶、学僧、上人、児童を悉く斬首、その数数千人に及んだと云われています。

その後、豊臣秀吉や徳川家康の支援により再建しました。

平成6年(1994年)にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

高野山の弘法大師と最澄の間で経典の貸し借りを元に1200年の間、仲たがいし交流がありませんでしたが、平成21年(2009年)、比叡山延暦寺の半田孝淳座主が高野山金剛峯寺に公式訪問し「弘法大師降誕会」に参列し、1200年ぶりの天台宗と真言宗の和解と話題になりました。

延暦寺のみどころ

延暦寺は琵琶湖を望む比叡山山頂付近にあり、自家用車なら比叡山ドライブウェイ、公共交通機関ならケーブルカー、ロープウェイを使って行くことになります。

東塔エリア、西塔エリア、横川エリアに分かれていてそれぞれに本堂があります。

東塔と西塔は1km程ですが横川はシャトルバスで10分程離れています。

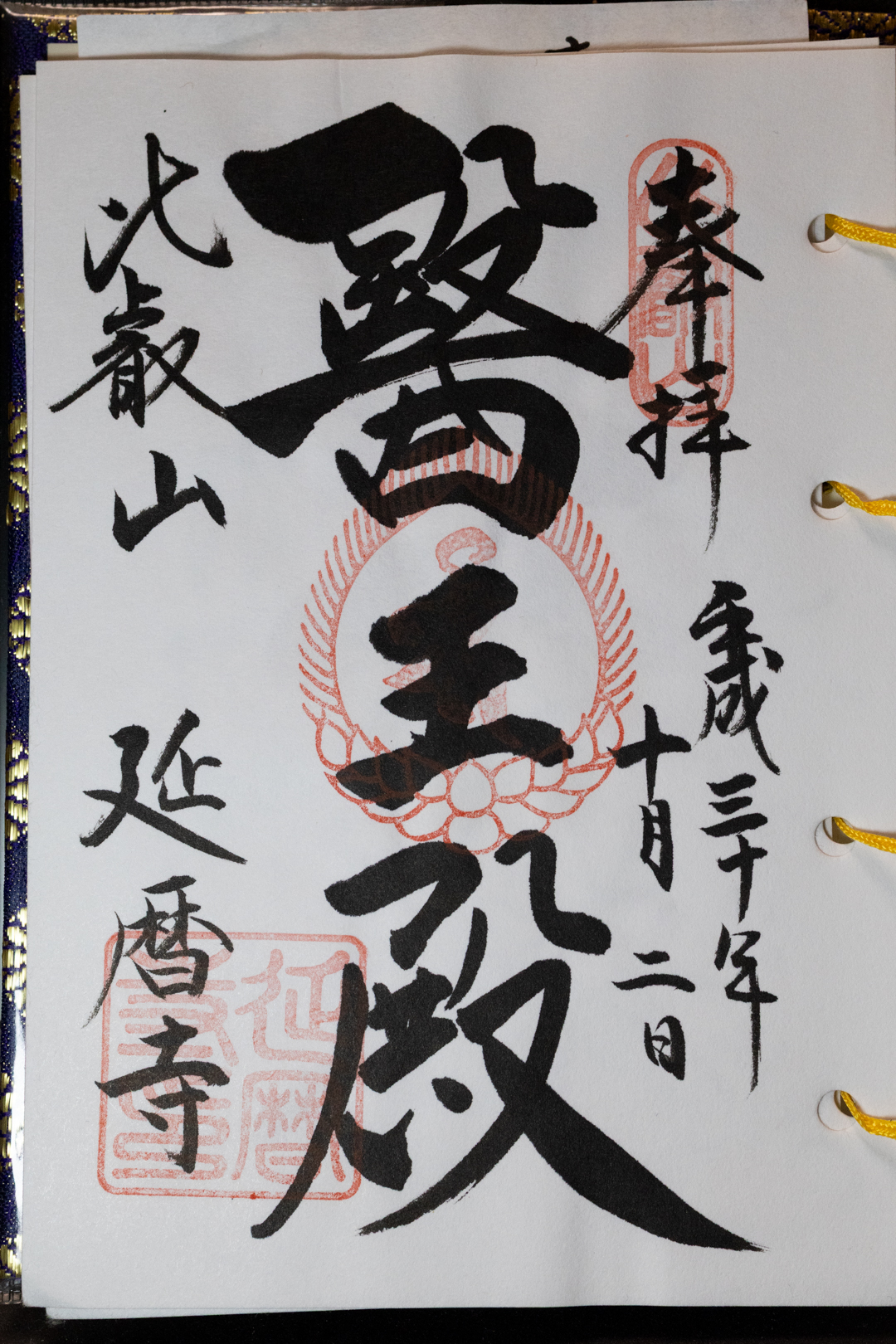

東塔は延暦寺発祥の地で根本中堂中心のエリアです。根本中堂は国宝に指定されていて薬師如来が本尊です。

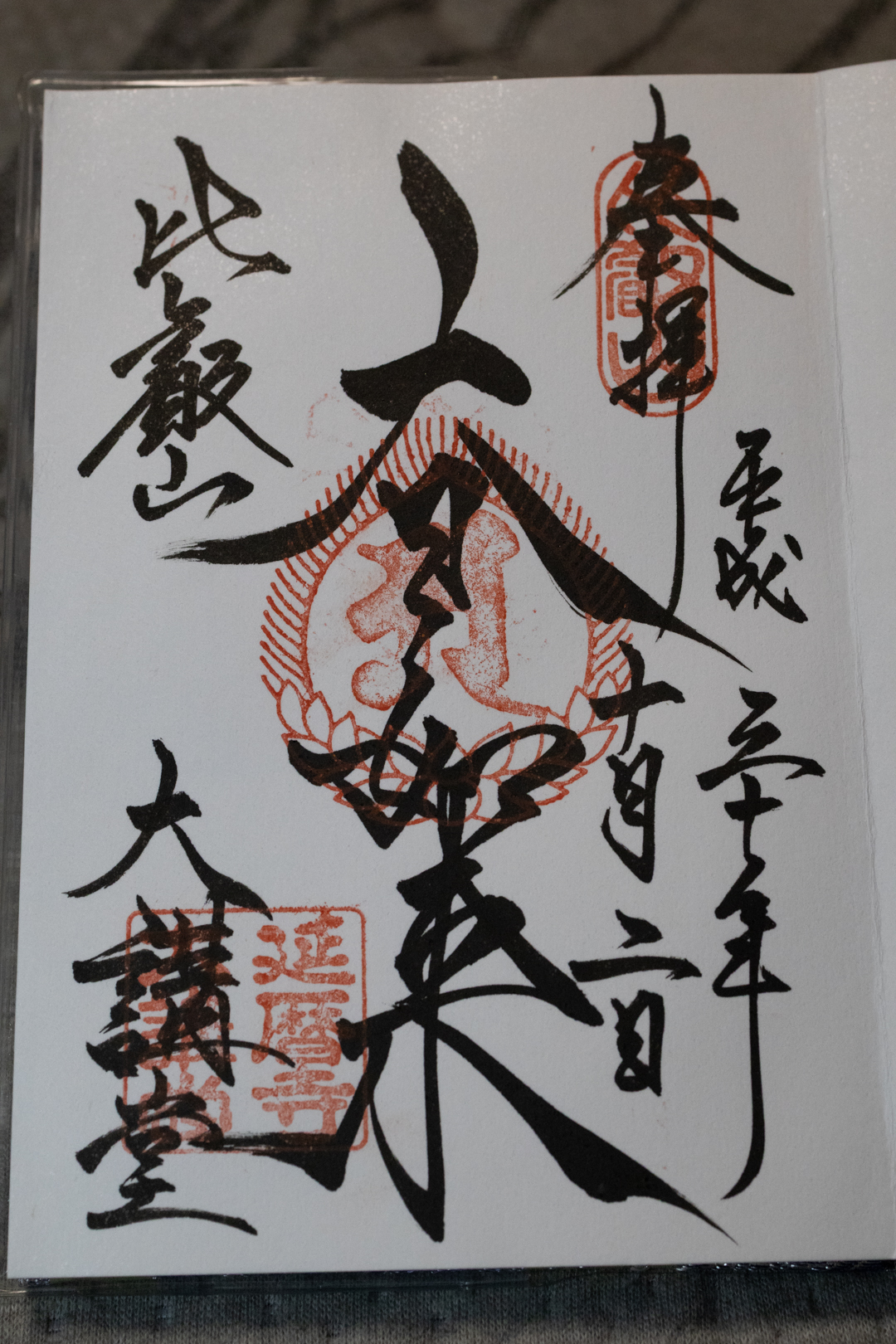

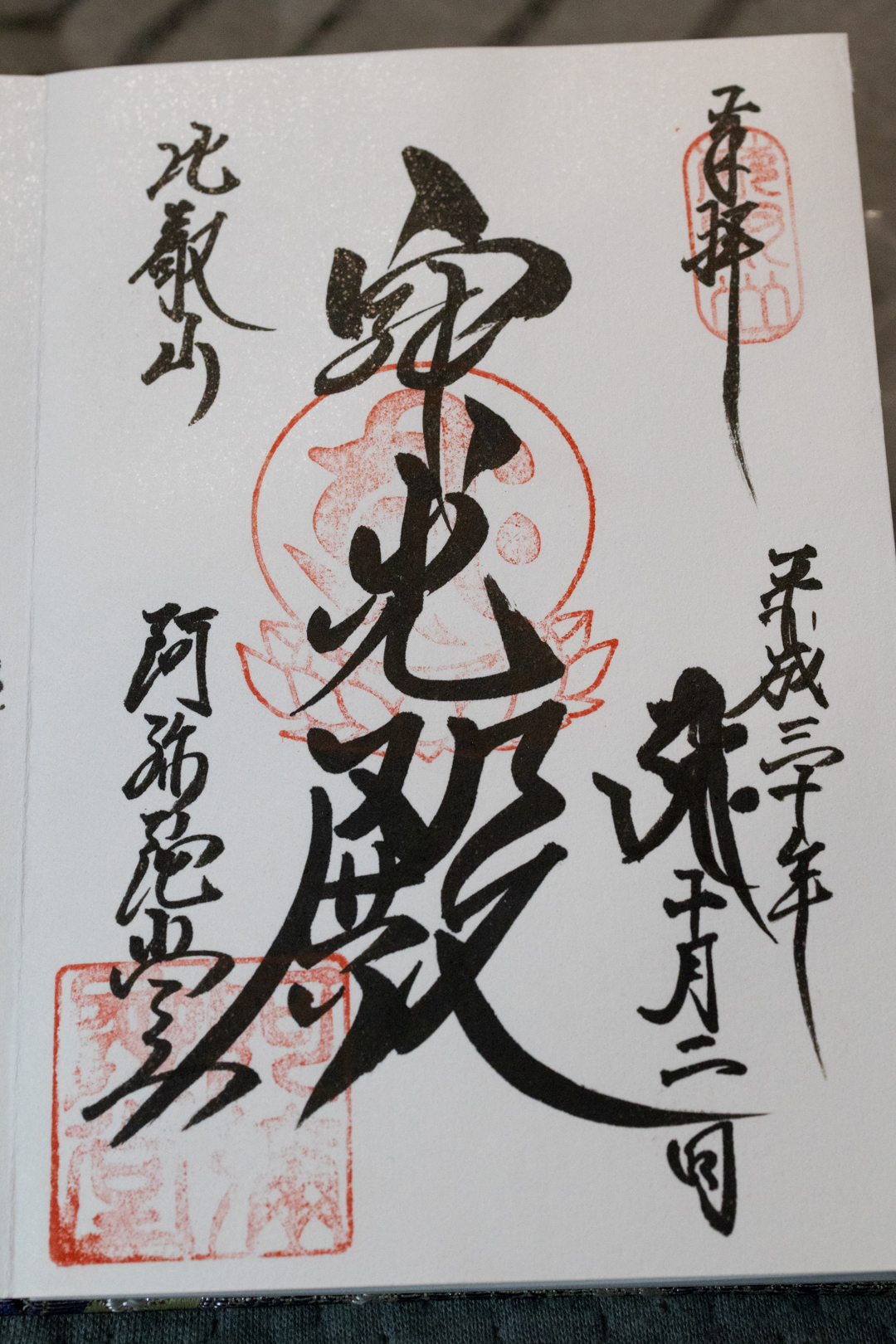

他にも大日如来が本尊の大講堂、阿弥陀如来が本尊の阿弥陀堂などがあります。

西塔の本堂であり延暦寺の現存する最古の建築物、釈迦堂や、最澄の御廟所である浄土院などががあります。

横川の本堂は横川中堂で遣唐使船をモデルにした舞台造りで、おみくじを考案したと云われる元三大師を祀る四季講堂(元三大師堂)があり「おみくじ発祥の地」とされています。

※西国三十三カ所観音霊場の番外札所は東塔の根本中堂になります。

東塔エリア、西塔エリア、横川エリアに分かれていてそれぞれに本堂があります。

東塔と西塔は1km程ですが横川はシャトルバスで10分程離れています。

東塔は延暦寺発祥の地で根本中堂中心のエリアです。根本中堂は国宝に指定されていて薬師如来が本尊です。

他にも大日如来が本尊の大講堂、阿弥陀如来が本尊の阿弥陀堂などがあります。

西塔の本堂であり延暦寺の現存する最古の建築物、釈迦堂や、最澄の御廟所である浄土院などががあります。

横川の本堂は横川中堂で遣唐使船をモデルにした舞台造りで、おみくじを考案したと云われる元三大師を祀る四季講堂(元三大師堂)があり「おみくじ発祥の地」とされています。

※西国三十三カ所観音霊場の番外札所は東塔の根本中堂になります。

延暦寺データ

- ご詠歌

明きらけく後の佛の御世までも光り伝へよ法のともしび - 山号:比叡山

- 宗派:天台宗

- 開基:最澄

- 御本尊:薬師如来

- 創建:延暦7年(788年)

- 住所:〒520-0116

滋賀県大津市坂本本町4220

- 入山料:各エリア共通 大人1000円 中・高生600円 小学生300円 2025年現在

- ホームページ:https://www.hieizan.or.jp/

shop info.店舗情報

女性専用占いサロン 宇宙のかけら

お客様の背中を後押しできるメッセージを…

対面鑑定を再開いたしました。

〒599-8232

大阪府堺市中区新家町777-1

TEL.072-206-4969

→アクセス

今日の占いは↓

毎日メッセージをアップしています。

心に安らぎを…

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)